Wer heute auf schmalen Waldpfaden im Westerwald unterwegs ist, ahnt kaum, dass hier über viele Jahrhunderte Erz gefördert, gehämmert und geschmolzen wurde.

Der Westerwald ist eine Landschaft, in der sich Natur und Industriekultur begegnen – und in der man, wenn man genau hinsieht, noch immer die

Spuren des alten Bergbaus entdecken kann.

💡 Wusstest du schon?

Viele ehemaligen Gruben im Westerwald tragen eigenwillige Namen – „Bunte Kuh“, „Fauler Sack“ oder „Landeskrone“.

Ob Stolz, Spott oder Aberglaube: Jeder Name erzählt eine kleine Geschichte aus der Zeit, als der Bergbau das Leben der Region prägte.

Ein wenig Wäller Humor gehörte eben schon immer dazu. 😉

⚒️ Vom Keltenhammer bis zur Grube Bindweide

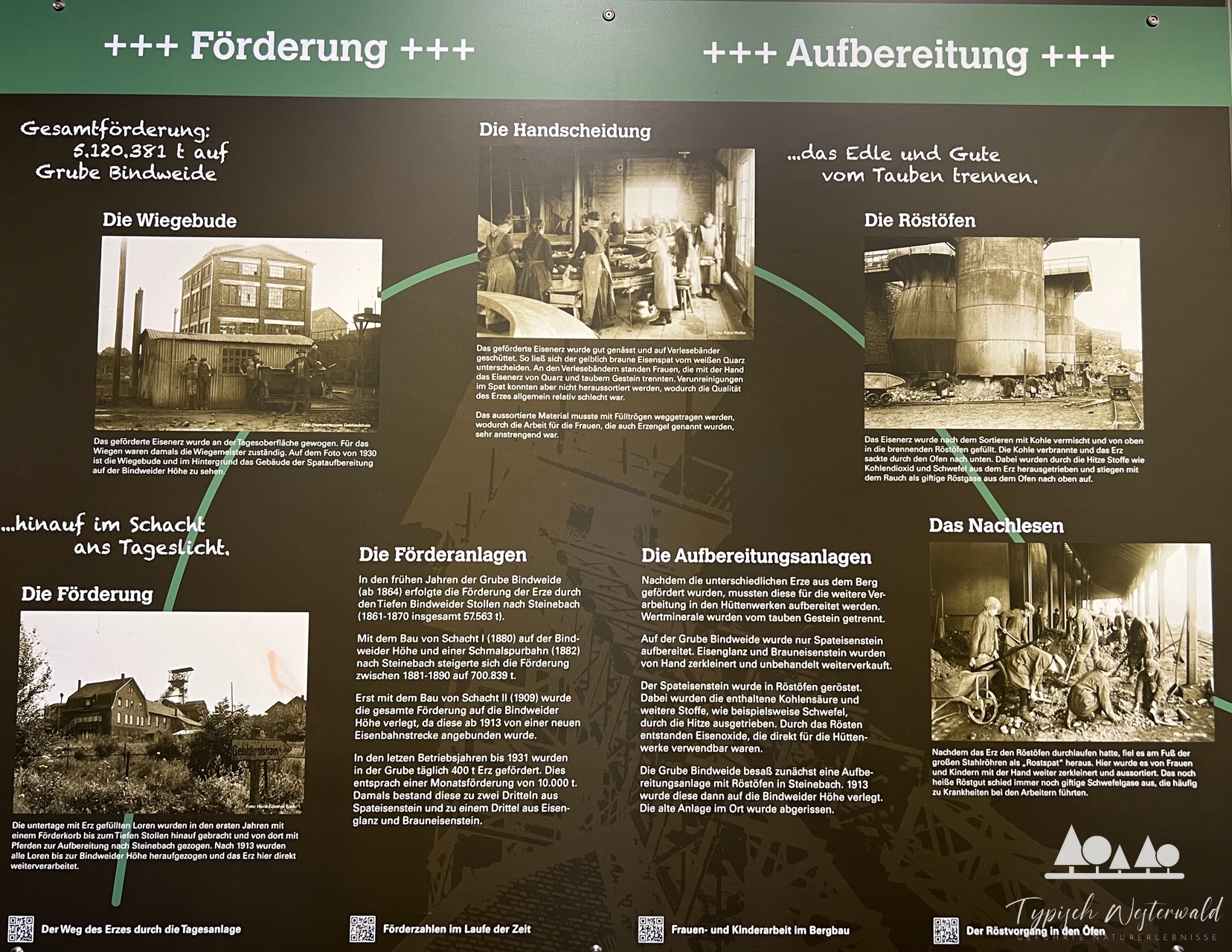

Schon in frühgeschichtlicher Zeit wurden im Westerwald Erze gewonnen. Eisen, Kupfer und Mangan prägten über Jahrhunderte das Leben der Region.

Neben diesen Erzen wurden Schiefer, Basalt, Ton und Braunkohle abgebaut – ein Rohstoffreichtum, der den Westerwald zu einer wichtigen Rohstoffregion machte.

Schon im 16. Jahrhundert waren im Westerwald über dreißig kleine Gruben aktiv – meist einfache Stollen, betrieben von Familien im Nebenerwerb.

So wurde im Westerwald nicht nur gegraben, sondern auch gehämmert, geschmolzen und weiterverarbeitet – vom historischen Keltenhammer,

angetrieben von Wasserkraft, bis hin zu industriellen Anlagen wie in der Grube Bindweide.

Viele der gewonnenen Erze gelangten über das Siegerland ins Ruhrgebiet, wo sie u. a. in

den Hochöfen von Krupp weiterverarbeitet wurden – Teil einer industriellen Kette weit über die Region hinaus.

🧪 Erze, Stein, Schiefer, Ton & Kohle – und was „Buntmetalle“ sind

Neben Eisen- und Manganerz fanden sich regional auch kleinere Vorkommen an Kupfer, Blei und Zink – den sogenannten Buntmetallen.

Warum „Buntmetalle“? Der Begriff bezeichnet Metalle ohne Eisenanteil; ihre Erze schimmern farbig – rötlich bei Kupfer, silbrig bei Blei, gelblich bei Zinkblende.

Sie waren seltener als Eisen, aber wichtig für Werkzeuge, Dachabdeckungen, Legierungen – und später elektrische Leitungen.

Zum Reichtum des Westerwalds trugen Schiefer, Ton, Basalt, Braunkohle und zahlreiche Erzvorkommen gleichermaßen bei – eine geologische

Vielfalt, die das Gesicht der Region bis heute prägt.

In Höhn etwa wurde bis in die 1960er Jahre Braunkohle abgebaut – das größte Braunkohlenrevier des

Westerwalds.

🪨 Basalt & der Stöffel – das „Blaue Gold“

Basalt, das „Blaue Gold“ des Westerwalds, wurde über Jahrzehnte großflächig gewonnen – besonders im Bereich des heutigen Stöffel-Parks bei Enspel.

Dort lassen sich noch heute Brecher- und Verladeanlagen, Maschinenhallen sowie der riesige, offenliegende Abbaubereich erleben – Relikte aus dem ehemals größten zusammenhängenden

Basaltabbaugebiet im Westerwald.

🏺 „Weißes Gold“ & Westerwälder Steinzeug

Im Kannenbäckerland zwischen Höhr-Grenzhausen und Ransbach-Baumbach lagern hochwertige Tonvorkommen, die in Qualität und Mächtigkeit europaweit herausragen.

Aus dem besonders reinen, plastischen Ton entstand das berühmte Westerwälder Steinzeug – salzglasiert, grau-blau dekoriert –, das seit dem 17. Jahrhundert weltweit exportiert wurde.

Mehr dazu zeigen:

• das Keramikmuseum

Westerwald in Höhr- Grenzhausen,

• das Landschaftsmuseum Westerwald in Hachenburg,

• sowie das Tonbergbaumuseum

Siershahn, das Technik und Geschichte des Tonbergbaus dokumentiert.

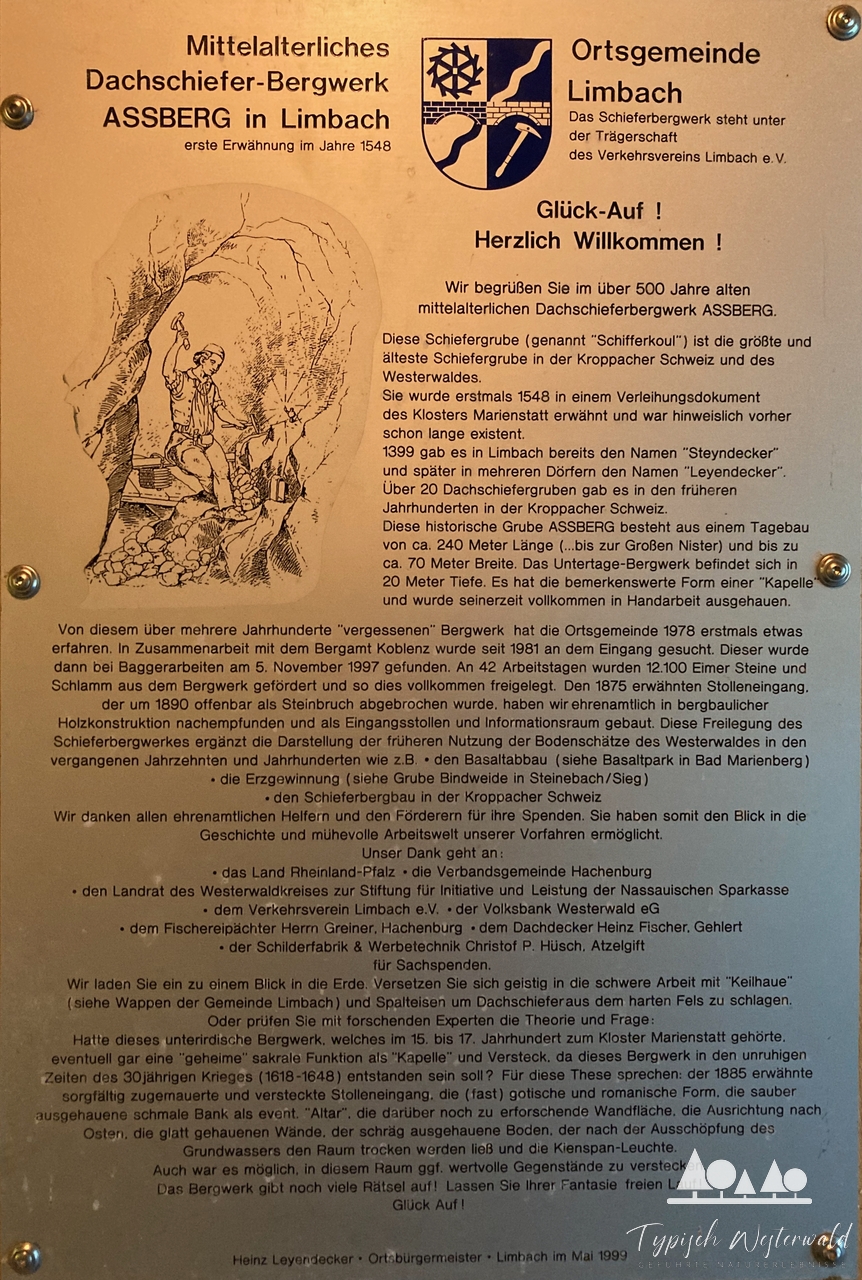

🪓 Schiefergeschichten vom Assberg

Im Süden des Westerwaldes, oberhalb von Limbach, liegt das Historische Schieferbergwerk Assberg – im Volksmund „Schiwakoul“ genannt.

Hier wurde über Jahrhunderte Dachschiefer abgebaut, der in der ganzen Region Verwendung fand – etwa für die Dächer von Schloss Hachenburg, dem Kloster Marienstatt und zahlreichen Fachwerkhäusern im Westerwald.

Das ehemalige Bergwerk liegt im bewaldeten Hang des Assbergs und kann heute über einen kurzen Themenweg erreicht werden.

Über eine Treppenanlage steigt man in die freigelegte Grube hinab, die einen eindrucksvollen Einblick in den früheren Abbau bietet.

Die Schieferwände zeigen noch deutlich die Spuren von Schlägel und Eisen – Werkzeuge, mit denen die Bergleute den harten Fels mühsam von Hand lösten.

Informationstafeln erläutern die Geschichte des Abbaus, die Arbeitsweise und den hohen handwerklichen Aufwand, mit dem die Schieferplatten gewonnen wurden.

Der Assberg steht sinnbildlich für viele kleine Schiefergruben im Westerwald – Orte, an denen Gestein, Geschichte und menschlicher Fleiß aufeinandertreffen.

🧭 Orte, an denen Geschichte lebendig bleibt

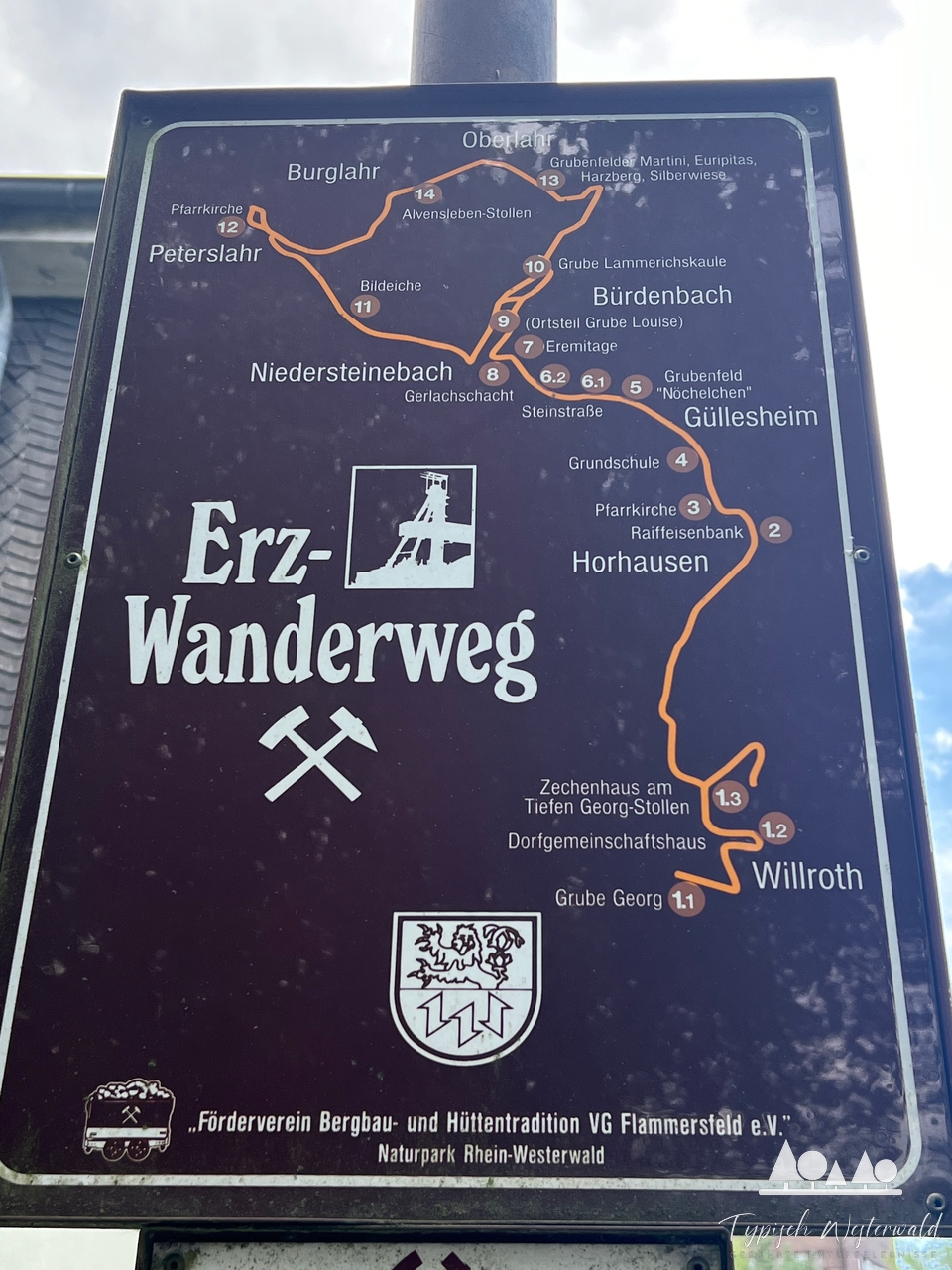

Ein echtes Highlight ist die Grube Georg (Willroth) mit dem markanten Förderturm, Museum und Führungen über das ehemalige Grubengelände – von oben reicht der Blick weit über das Wiedtal.

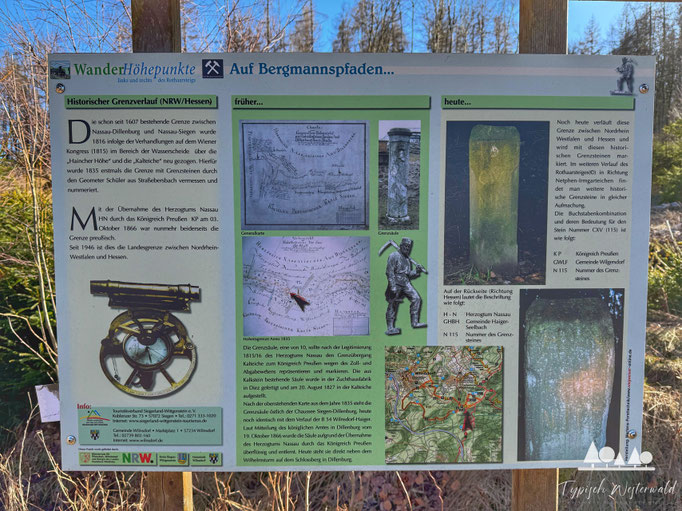

🚶♂️ Wandern auf den Spuren des Bergbaus

Wer sich heute auf alte Pfade begibt, kann vieles entdecken: verwachsene Halden, ehemalige Stollenmundlöcher, überwachsene Gleisreste oder alte Steigerhäuser.

Manche Wege, auf denen wir heute wandern, waren früher reine Bergmannspfade – täglich genutzt von Männern, die zu Fuß zu ihren Schichten

gingen und nach Feierabend denselben steinigen Weg wieder heimwärts nahmen.

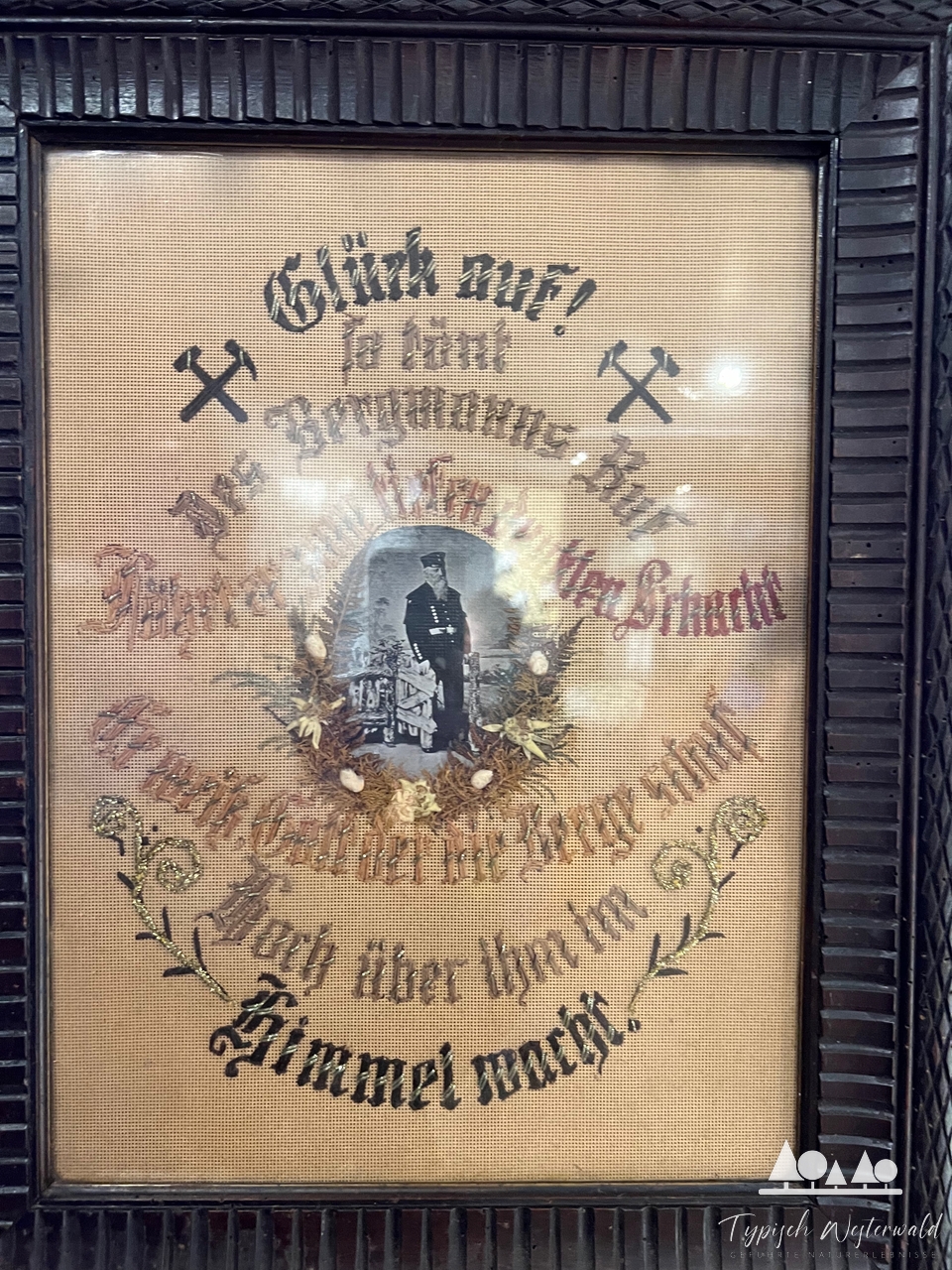

Diese Relikte erzählen von harter Arbeit, aber auch vom Stolz der Menschen, die hier lebten.

Und wenn man heute über einen alten Bergmannspfad wandert, das Rascheln der Blätter hört und plötzlich ein alter Stollen im Hang auftaucht, kann man sich kaum vorstellen, dass hier früher Loren quietschten und Hämmer auf Stahl schlugen.

Der Erzweg-Lehrpfad rund um die Grube Louise (Horhausen) macht auf etwa drei Kilometern den Erzbergbau anschaulich – mit Infotafeln, Relikten und Geologie.

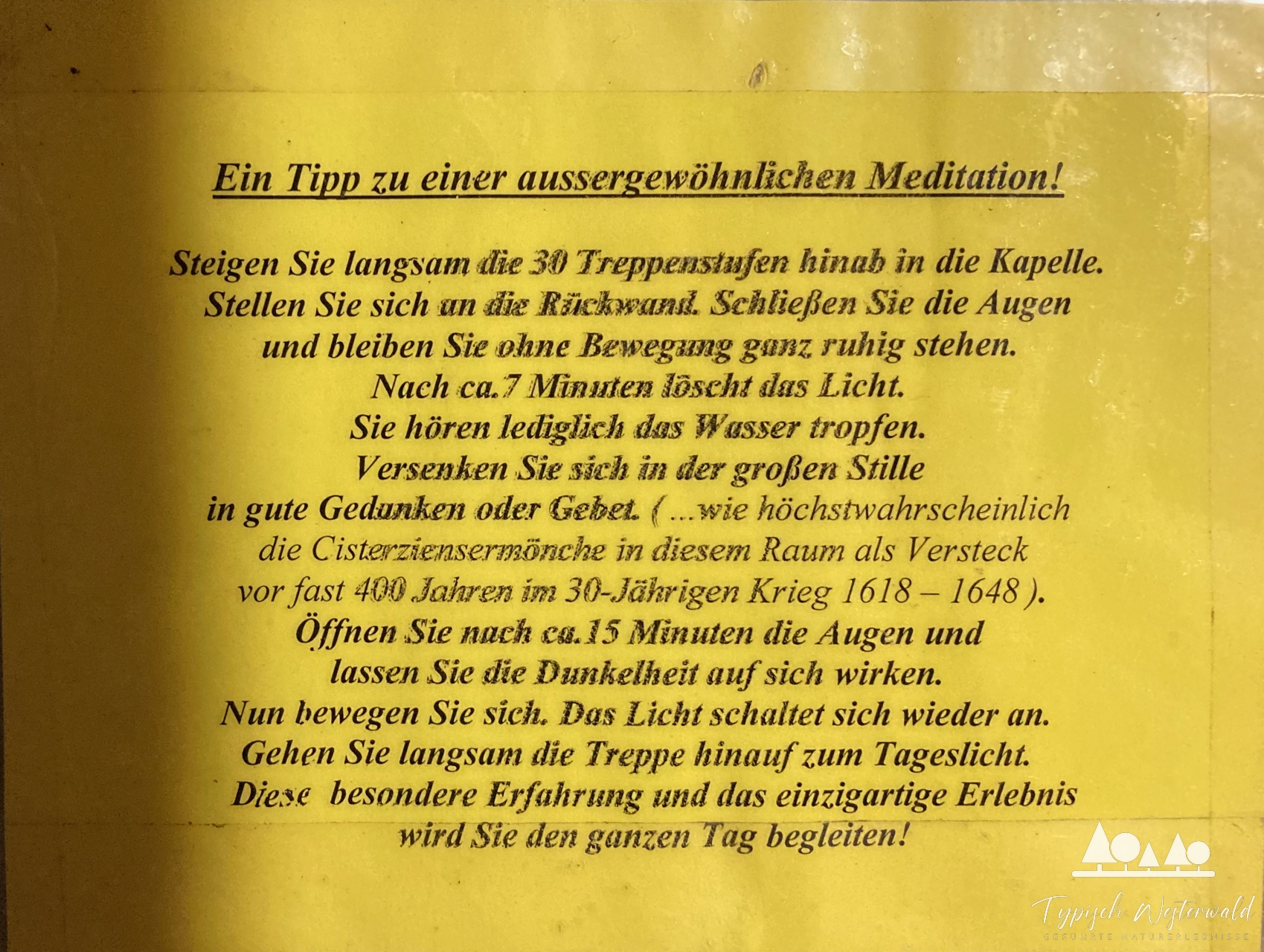

Am Erzweg liegt auch der Alvenslebenstollen: Er ist nur im Rahmen einer Führung begehbar – oder, wie es in der Bergmannssprache heißt,

„befahren“.

Der Stollen verläuft ebenerdig etwa 500 Meter in den Berg hinein.

Dort wird spürbar, unter welchen Bedingungen man einst arbeitete: Dunkelheit, Nässe, Kälte und Enge.

🌿 Heute: Natur erobert Geschichte zurück

Wo einst Schächte und Loren das Landschaftsbild bestimmten, wachsen heute Buchen, Farne und Moose.

Die Natur hat sich viele Flächen zurückgeholt – und doch erkennt man mit geschärftem Blick Halden, Stollenmundlöcher, Gleisreste und Steigerhäuser.

Viele dieser Orte sind heute Teil spannender Themenwege oder Lernpfade, die Geschichte und Umweltbildung miteinander verbinden – etwa in Schulprojekten, Führungen oder

Naturerlebnisangeboten.

Typisch Westerwald plant, einige dieser historischen Orte auch 2026 wieder in das

Tourenprogramm aufzunehmen.

👉 Folgt uns auf Facebook & Instagram, um keine Termine zu verpassen und aktuelle Einblicke in unsere Planungen zu erhalten.

🪵 Fazit: Geschichte unter den Füßen

Der Westerwald ist kein stilles Museum, sondern ein lebendiges Geschichtsbuch aus Basalt, Ton und Erz.

Wer wandert, sieht nicht nur Natur – er läuft über Jahrhunderte Menschheitsgeschichte hinweg.

Mit Typisch Westerwald führen wir euch auf Wegen, die Vergangenheit greifbar machen –

mit Wissen, Humor und Herzblut.

Wandern ist für uns mehr als Bewegung – es ist Begegnung mit Natur, Geschichte und Menschen.

Kommentar schreiben